この記事では、屋根葺き職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得している外国人を作業に従事させるケースではどういった作業を行うことができるのか解説していきたいと思います。

2019年から外国人実習生とは違う、「特定技能(建設業)」という就労資格を取得している外国人は技能実習生に比べてできる業務内容が幅広くなっています。

実際に雇用する場合、皆さんはどういった業務ができるのかな?全部やらせても大丈夫かな?

など、作業をさせてもいい範囲が一体どのくらいなのか分からないかと思います。

屋根葺き(やねふき)とは、瓦の交換などを行う屋根を張り替える作業を指します。

そんな屋根葺き職人として外国人を採用する場合、特定技能を取得している外国人が可能な作業内容を解説していきたいと思います。

しかし、一部内容が変わったので新制度・旧制度になってしまいました。合わせてまとめていきたいと思います

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

- 1 特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?

- 2 特定技能:外国人を建築板金・屋根ふき工事として雇用する方法【区分:建築】

- 3 特定技能:外国人従事者での屋根葺き/作業業務内容

- 4 まとめ

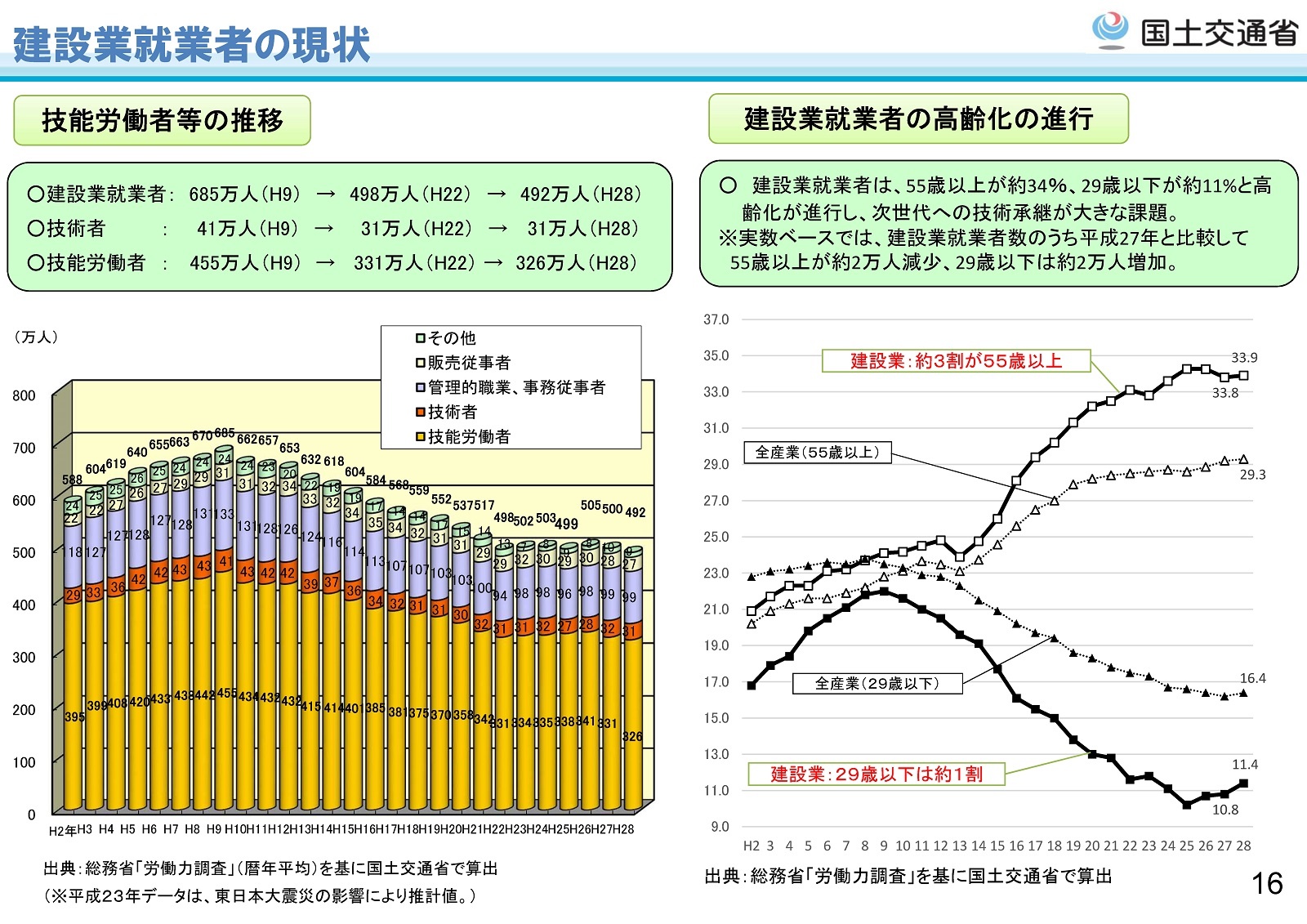

建設業における人材の確認

建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと

- 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。

- その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。

| 建設技能者の数を見てみましょう | |

| 平成9年 | 455万人 |

| 平成22年 | 331万人 |

| 平成28年 | 326万人 |

多いか少ないかで言うと勿論少ないです

- 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります

- つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。

確実に人材が足りない・・・・・

これからの建設業は人を探しても採用できない

これからの時代は採用しようとしても、求人広告を出しても集まりにくい時代になっています

採用のプロに求人を代行してもらう

──[100種類の採用ツールを組み合わせた採用代行&無料プランニング実施中【採善策】]───────

- 改善策では求人広告10年の圧倒的ノウハウと100種類以上の採用ツールを活用。

- 無料プランニング。教育、管理コストゼロのため、業務をレクチャーする手間や急な退職リスクから開放が可能です。

- 3人1チーム体制スクラムを組んで採用活動を行います。

- 効果例)安価な料金体系で求人広告と組み合わせて採用効果倍増。費用対効果3倍、応募数約15倍、来社率57%UPなど。

↓詳細はこちら↓採用代行に依頼を検討してみる─────────────────────────────────────![]()

求人は費用が大きくかかるのを月額費用で低コスト

広告での募集という点だけでも大手媒体、無料掲載サービスなど【採用の方法】などいろいろです求人採用は

- 費用掛けようにも月に何十万などのものは使えない

- 求人サイトの種類がありすぎてよく分からない

- 自分でやろうにも効果的な原稿の作り方が分からない

- 有料で掲載した事はあるが掲載後は放置で効果が無く掲載期間が終わってしまった

- 人は欲しいが採用活動以外のメイン業務が忙しくてそこに注力ができない

特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?

特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。

その条件は?

簡単に抜粋してみますと

- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある

- 条件とは、正社員でしか雇用できない

- 日本人と同等以上の賃金を払う

- JACへ加入する必要がある

- 建設特定技能受入計画の認定が必要

- 建設キャリアアップシステムへの登録

- 建設業許可の必要

こちらの記事で詳しく説明しています

建設業界における人手不足の深刻化が進む中、特定技能を持つ外国人の採用が注目されています。この記事では、建設分野における特定技能を取得した外国人を現場作業員として雇用する方法に焦点を当て、その手順や留意点について詳細に解説していきます。[…]

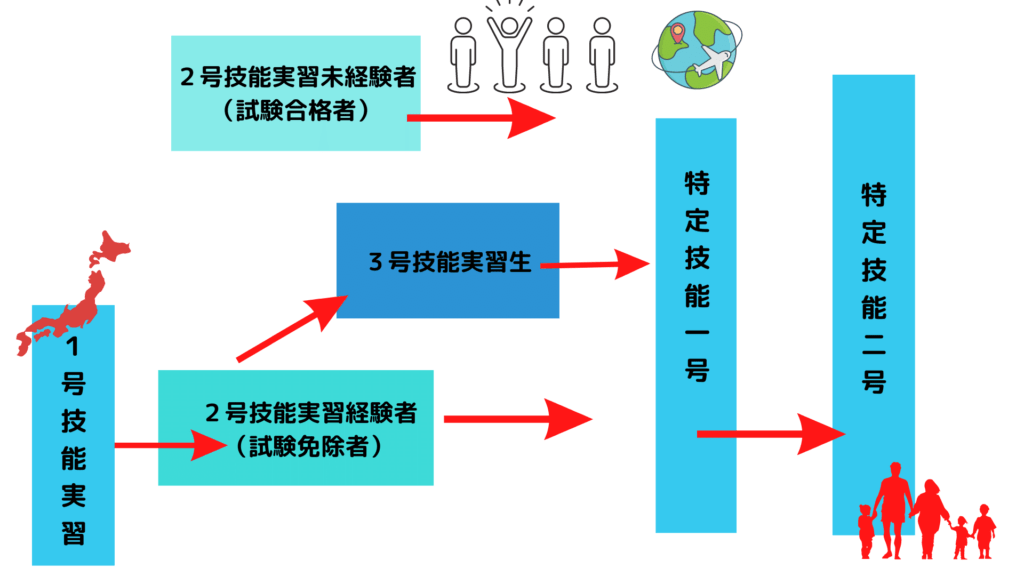

技能実習と特定技能の違いとは?

特定技能:建設の就労資格のポイント

- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格

- 特定技能ビザには1号・2号とある

- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し

- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり

このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・

では、技能実習制度をまとめていきますと

建設業:技能実習制度とは?

- 技能実習1号

- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。

- 技能実習2号

- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。

- 技能実習3号

- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。

つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね

建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)

①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」

②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施

特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)

2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね

特定技能1号になるには?3号技能実習修了者

3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる

| 資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |

|---|---|---|---|---|---|

| 技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |

| 特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |

特定技能:外国人を建築板金・屋根ふき工事として雇用する方法【区分:建築】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。

特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。

作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので

2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました

業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。

以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。

- 旧制度の内容はこちらにまとめてあります

特定技能:外国人従事者での屋根葺き/作業業務内容

特定技能試験の合格者の外国人労働者の業務は前提として、指導者の指示・監督を受けながら行います。

主な常務内容は、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根を葺く作業に従事することが可能です。

屋根葺き工事で雇用された外国人労働者は下記の作業がメインの業務になります。

- 屋根ふきの段取り

- 瓦、化粧スレート等の選定

- 現場寸法取り

- 瓦、化粧スレート等の割付け ・葺き材、桟木の施工(化粧スレート等は特殊工法のみ)の施工

- 屋根ふき 瓦

- 瓦合せ(一文字、刻み袖及び特殊がわらを除く)

- 瓦ぶき用の土の練合せ

- 瓦のふき上げ(緊結を含む)(本ぶき及び特殊がわらによる工法を除く)

- 瓦ふき作業に伴う樹脂接着

- 化粧スレート等

- 各所水切

- 化粧スレート屋根材等の取り付け

- 化粧スレート屋根材等の取り付けに伴う樹脂接着剤、熱絶縁 3換気棟等の施工

- 各所水切

- 屋根の補修

こうした作業は可能となっていますが、スコップを持って穴を掘ることや重機に乗って作業するようなことは、定められている業務と違うので行うことができないとされています。

屋根葺き工事:特定技能で想定される関連業務

先に記載したメインの作業以外には、安全衛生講習を受講させることにより資格を必要とする作業も可能になります。

ただ高所作業となる墜落防止用器具等も受講させて研修させないとならないと思いますが、まだそこまでは規定されていません。

屋根の左官工事は可能だが一般的な壁左官等は明記されていないので、事業主や職長はどこまで作業させていいかなど把握をしていかなければなりません。

関連業務として行える作業は以下の通りです。

- 屋根ふき作業に伴う足場等の組立て・解体作業

- 屋根左官作業

- 移動式クレーン運転作業

- 玉掛け作業

- 高所作業車運転作業

- 作業用機材の搬送作業

- 作業用機材の梱包・出荷作業

- その他、屋根ふき業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)

屋根工事:特定技能で使用可能な主な素材・材料

屋根工事は瓦だけなく、鋼板などのガルバリウム鋼板とかも使いますので、屋根工事に関わる屋根材料の取り扱いが可能です。

また、固定する材木から止める固定金具当も使用が認められており、使える材料も屋根施工の材料で規定されています。

ただし、他の材料等を使用させる場合には規定外になります。

- 素材 粘土瓦(JISA5208に規定されている瓦)、厚形スレート(JISA5402に規定されている瓦)、 化粧スレート、鋼板(メッキ鋼板、塗膜装鋼板等)、非鉄金属(銅板、アルミ合金板等)

- 材料 桟瓦用桟木、瓦座、淀、棟補強用芯材、桟木、木下地用留付け材、耐火野地用留付け材 (ねじ等)、ALCパネル用留め付け材(専用釘、プラグ等)、コンクリート、モルタル下 地の場合の留め付け材(アンカボルト、コンクリートピン、コンクリート釘等)、屋根材緊

- 結用釘、屋根材緊結線、屋根材補強用釘・ねじ等、下葺き材、葺き土(窯業系瓦)、南蛮 漆喰(なんばんしっくい:砂、石灰、つのまたのりを混練したもの)、モルタル、接着剤、シ ーリング剤、板金(水切りとして使用する金属板等)

特定技能:屋根工事/使用できる主な機械、設備、工具等

手で使える汎用的な小道具に始まり、各種電動工具から安全衛生教育が必要な機械関係もあります。

材料を練るためのスコップ等の使用は可能ですが、穴を掘る等がいいとは規定されていませんので、注意してください。

- 各種手工具類 金づち、たがね、差し金、こて(鏝)、のこぎり、水糸、水準器、小刀(カッタ)、釘袋、自 在定規、スコップ、押切り

- 機械、設備等 切断機、電気ドリル、エア・タッカ、電動タッカ、インパクトドリル、インパクトドライバ、 釘打機、リフト、瓦揚げ機、梯子、高所作業車、高速砥石切断機、フォークリフト、コンクリートドリル、移動式クレーン、玉掛け用具

外国人雇用は制限も多い為、雇用するにはなかなか大変です。次のページに雇用に対して少しまとめていきたいと思います。

特定技能 屋根葺き工事 試験問題とテキスト

特定技能を雇用するには、外国人労働者に事前にこの特定技能試験に合格した人でないと採用が出来ません。

そのハードルは意外と高く、試験問題だけでも下記のような難しい問題を、採用する外国人労働者に事前に合格してもらわないといけません。

その後に採用のステップが踏めます。その試験問題はこちらになりますので、是非合わせてチェックしてみてください。

- 屋根ふきの段取り

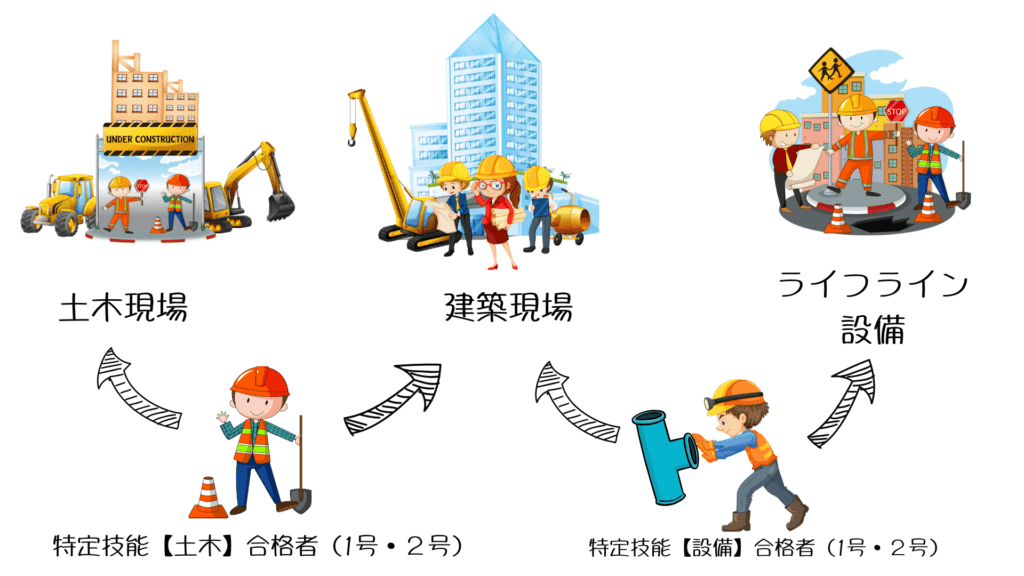

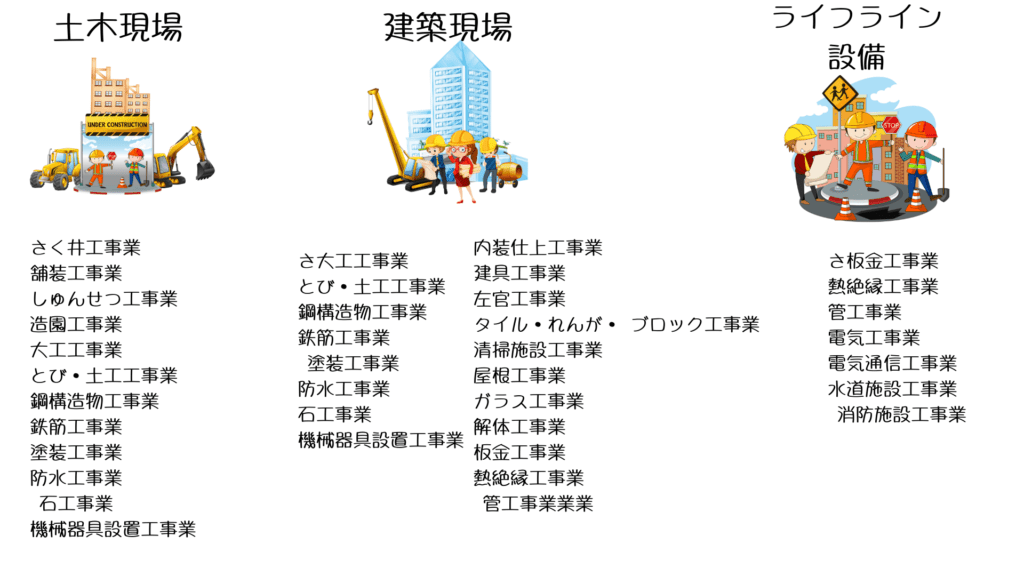

土木区分

土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

| 型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |

| 鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |

想定される関連業務

- ① 原材料・部品の調達・搬送

- ② 機器・装置・工具等の保守管理

- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

- ⑤ 清掃・保守管理作業

- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業

建築区分

建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

| 型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |

| 鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |

| 建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |

想定される関連業務

- 原材料・部品の調達・搬送

- 機器・装置・工具等の保守管理

- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

- 清掃・保守管理作業

- その他、主たる業務に付随して行う作業

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

| 電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |

想定される関連業務

- 原材料・部品の調達・搬送

- 機器・装置・工具等の保守管理

- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

- 清掃・保守管理作業

- その他、主たる業務に付随して行う作業

建築板金・屋根ふき工事は【区分:建築】として扱われる

建築板金・屋根ふき工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。

また、建築板金・屋根ふき工事などの作業は建築区分もあれば設備工事で両方に該当してくることがあります。

このように、建築と設備をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。

この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。

【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります

※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。

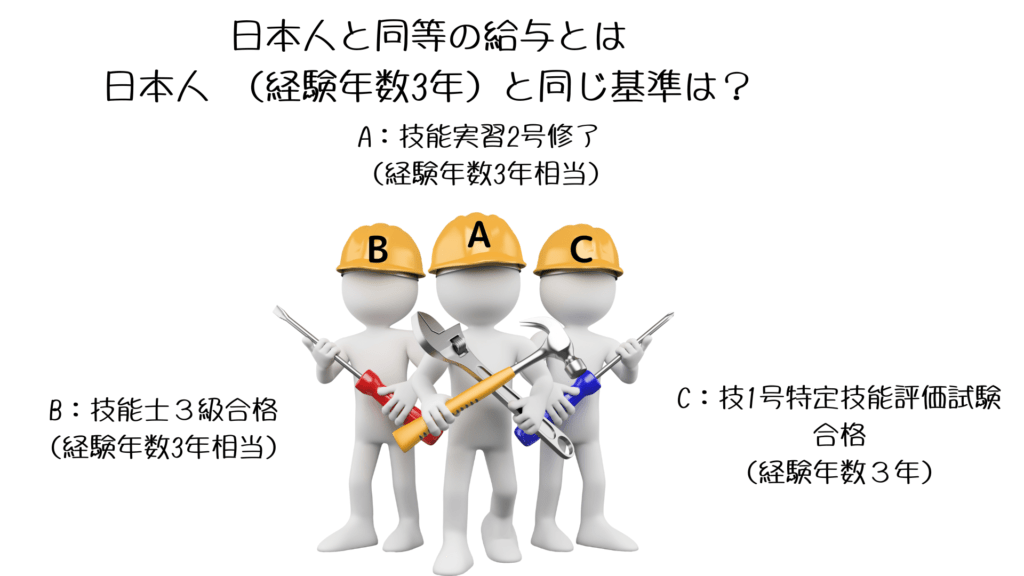

日本人同等の給与の考え方

| 技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||

| 技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |

| 技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |

| 特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |

つまり:特定技能の建築板金・屋根ふき工事の区分はなくなった

千尋さん保険屋なるほどですね ネコマルややこしいでしょ

今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。

技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。

ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。

なんか上手くいかないような感じはしますが・・・

外国人採用を簡単に行う方法:エージェントを利用

エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。

外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので

新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います

募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。

このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。

【このような課題を解決!】

- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい

- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる

- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない

- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)

- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている

- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない

まとめ

今回は、特定技能外国人を屋根葺き職人として採用すると、どういった作業が行えるのか解説していきました。

まとめますと、

- 指導者がついている状態であれば、定められた作業を行うことが可能となる

- 関連業務も一部制限はあるが行うことができる

- 工具・材料は屋根葺きに関わるもののみが定められている

特定技能外国人であっても、指導の下行うことが前提とされているので、ここに人手が割けるかがキーとなるかもしれません。

屋根という限られた場所で作業を行う上、高所でもあるので徹底した安全管理を行いながら指導・作業が円滑に行える環境づくりを徹底していくことも、採用するうえで重要な要素になるのではないかと思います。

旧制度の内容はこちらにまとめ

特定技能:外国人従事者での屋根ふき/作業業務内容

特定技能試験の合格者の外国人労働者の業務は前提として、指導者の指示・監督を受けながら行います。

主な常務内容は、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根を葺く作業に従事することが可能です。

屋根葺き工事で雇用された外国人労働者は下記の作業がメインの業務になります。

- 屋根ふきの段取り

- 瓦、化粧スレート等の選定

- 現場寸法取り

- 瓦、化粧スレート等の割付け ・葺き材、桟木の施工(化粧スレート等は特殊工法のみ)の施工

- 屋根ふき 瓦

- 瓦合せ(一文字、刻み袖及び特殊がわらを除く)

- 瓦ぶき用の土の練合せ

- 瓦のふき上げ(緊結を含む)(本ぶき及び特殊がわらによる工法を除く)

- 瓦ふき作業に伴う樹脂接着

- 化粧スレート等

- 各所水切

- 化粧スレート屋根材等の取り付け

- 化粧スレート屋根材等の取り付けに伴う樹脂接着剤、熱絶縁 3換気棟等の施工

- 各所水切

- 屋根の補修

こうした作業は可能となっていますが、スコップを持って穴を掘ることや重機に乗って作業するようなことは、定められている業務と違うので行うことができないとされています。

屋根ふき工事:特定技能で想定される関連業務

先に記載したメインの作業以外には、安全衛生講習を受講させることにより資格を必要とする作業も可能になります。

ただ高所作業となる墜落防止用器具等も受講させて研修させないとならないと思いますが、まだそこまでは規定されていません。

屋根の左官工事は可能だが一般的な壁左官等は明記されていないので、事業主や職長はどこまで作業させていいかなど把握をしていかなければなりません。

関連業務として行える作業は以下の通りです。

- 屋根ふき作業に伴う足場等の組立て・解体作業

- 屋根左官作業

- 移動式クレーン運転作業

- 玉掛け作業

- 高所作業車運転作業

- 作業用機材の搬送作業

- 作業用機材の梱包・出荷作業

- その他、屋根ふき業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)

屋根工事:特定技能で使用可能な主な素材・材料

屋根工事は瓦だけなく、鋼板などのガルバリウム鋼板とかも使いますので、屋根工事に関わる屋根材料の取り扱いが可能です。

また、固定する材木から止める固定金具当も使用が認められており、使える材料も屋根施工の材料で規定されています。

ただし、他の材料等を使用させる場合には規定外になります。

- 素材 粘土瓦(JISA5208に規定されている瓦)、厚形スレート(JISA5402に規定されている瓦)、 化粧スレート、鋼板(メッキ鋼板、塗膜装鋼板等)、非鉄金属(銅板、アルミ合金板等)

- 材料 桟瓦用桟木、瓦座、淀、棟補強用芯材、桟木、木下地用留付け材、耐火野地用留付け材 (ねじ等)、ALCパネル用留め付け材(専用釘、プラグ等)、コンクリート、モルタル下 地の場合の留め付け材(アンカボルト、コンクリートピン、コンクリート釘等)、屋根材緊

- 結用釘、屋根材緊結線、屋根材補強用釘・ねじ等、下葺き材、葺き土(窯業系瓦)、南蛮 漆喰(なんばんしっくい:砂、石灰、つのまたのりを混練したもの)、モルタル、接着剤、シ ーリング剤、板金(水切りとして使用する金属板等)

特定技能:屋根工事/使用できる主な機械、設備、工具等

手で使える汎用的な小道具に始まり、各種電動工具から安全衛生教育が必要な機械関係もあります。

材料を練るためのスコップ等の使用は可能ですが、穴を掘る等がいいとは規定されていませんので、注意してください。

- 各種手工具類 金づち、たがね、差し金、こて(鏝)、のこぎり、水糸、水準器、小刀(カッタ)、釘袋、自 在定規、スコップ、押切り

- 機械、設備等 切断機、電気ドリル、エア・タッカ、電動タッカ、インパクトドリル、インパクトドライバ、 釘打機、リフト、瓦揚げ機、梯子、高所作業車、高速砥石切断機、フォークリフト、コンクリートドリル、移動式クレーン、玉掛け用具

外国人雇用は制限も多い為、雇用するにはなかなか大変です。次のページに雇用に対して少しまとめていきたいと思います。

特定技能 屋根ふき・板金工事 試験問題とテキスト

特定技能を雇用するには、外国人労働者に事前にこの特定技能試験に合格した人でないと採用が出来ません。

そのハードルは意外と高く、試験問題だけでも下記のような難しい問題を、採用する外国人労働者に事前に合格してもらわないといけません。

その後に採用のステップが踏めます。その試験問題はこちらになりますので、是非合わせてチェックしてみてください。屋根学科試験教材

ダウンロード屋根学科試験参考問題

ダウンロード屋根学科試験実地試験

ダウンロード