今回は2級土木施工管理技士の令和3年の問題を記載していきたいと思います。

前回は2020年:2級土木施工管理技士:令和2年過去問と解答(学科と実地)のまとめ:実施試験対策と演習も記載していますので是非試験対策に役立てもらえれば思います。

さらに2級土木施工管理技士 令和4年(2022年)の第一次検定(学科)問題内容と過去問解答のまとめもこちらに記載してますので、過去問題と最新の問題を合わせて勉強してみてください。

先日、6月5日(日)に2級土木施工管理技士の試験が終わりましたね。SNSなどみると2級土木施工管理技士は難しかったとか、予想外の問題が出たなどいろいろな内容が記載されていました。ここでは、先日実施された問題の解答と問題内容をアップ[…]

実地試験:2次検定も同じくまとめていますので、参考書も購入して勉強してみてください。

2級土木施工管理技士技士の学科(1次検定)前期

まずは、2級土木施工管理技士の前期の問題からいきましょう。前期と後期に分かれているので、試験の受験回数は1年に2回あります。学科を合格すると技士補になることができます。

技士補の説明は省きますが興味があればこちらを確認してみてください。

2級土木施工管理技士補、技士とは?受験内容と合格するための対策を徹底解説 こちらにて記載しています。

2級土木施工管理技士技士前期:試験問題ダウンロード

試験問題はダウンロードして印刷して使用したいという人いますので、印刷して使用することが出来ますので是非活用してみてください。

2級土木施工管理学科(1次検定)前期:試験問題解答

答え合わせは番号でこちらをクリックすると解答が出てきますので確認してみてくださいね。

- 2級土木施工管理学科(1次検定)前期:試験問題解答

問題No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 正答肢 2 4 3 3 2 1 1 3 4 4 問題No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 正答肢 2 3 1 4 2 4 1 3 3 4 問題No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 正答肢 3 1 4 4 3 3 2 4 1 1 問題No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 正答肢 4 2 4 1 1 3 1 2 3 1 問題No. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 正答肢 4 1 4 3 2 3 1 3 4 4 問題No. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 正答肢 1 4 2 2 1 3 2 4 2 3 問題No. 61 正答肢 2

2級土木施工管理技士技士の学科(1次検定)後期

学科試験は何回も過去問題を行うと対策と傾向がつかめてきますので、私も施工管理技士の資格を取得したときはそうして勉強しました。

そのなかで他にも試験問題ないかなぁと思いますが、こちらはでは過去10年分アップしてますので活用してみてください。

2級土木施工管理技士、技士補過去問題をダウンロード10年分を勉強する方法と合格

R3_doboku-kouki2級土木施工管理学科(1次検定)後期:試験問題ダウンロード

やはり同じくダウンロードしたい方はこちらからダウンロードしてみてください。携帯で見ながら勉強するのもいいですね。

2級土木施工管理学科(1次検定)後期:試験問題解答

解答に関しては誤っている場合にはコメント等もらえればうれしいですね。

- 2級土木施工管理学科(1次検定)後期:試験問題解答

問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 解答 1 2 4 4 3 1 3 1 1 2 問題 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 解答 3 2 1 4 2 1 4 2 3 4 問題 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 解答 1 1 3 1 4 4 2 2 4 1 問題 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 解答 4 3 2 1 3 1 2 3 2 3 問題 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 解答 4 2 3 3 2 3 2 1 3 4 問題 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 解答 3 2 4 4 3 1 3 2 4 1 問題 61 解答 3

学科試験を合格すると次は2次検定の対策も考えておかないとならないですね。

なかなかインターネットでも調べても出て来ないのが実地試験・二次検定ですから難しいですよね

経験記述がみなさんつまづいてしまう部分ですが、そこでやはり1発で合格したいなら通信教育はおススメですね。

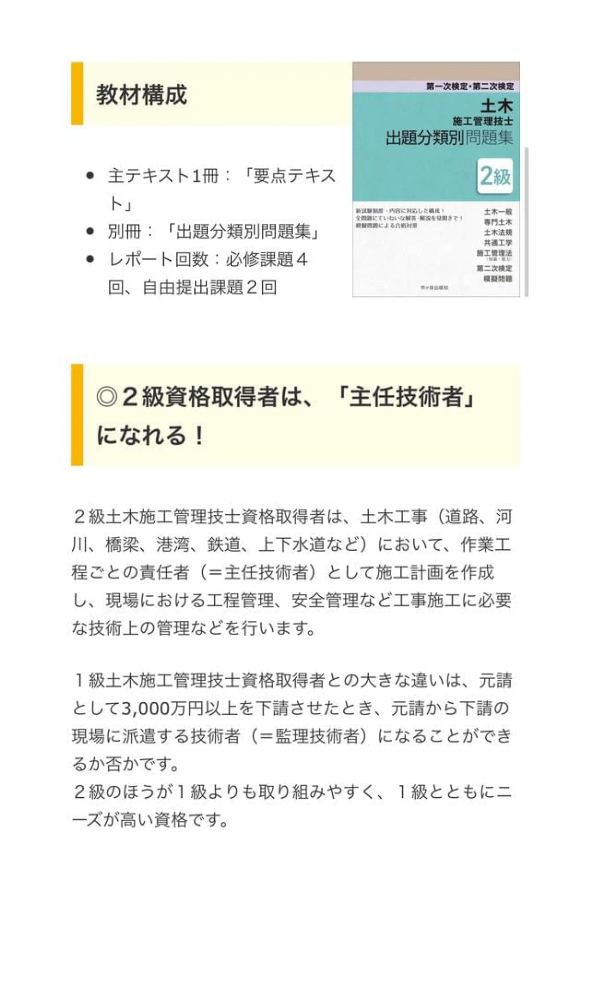

通信教育は少ないのでテキストで勉強より効率的

- テキスト2冊(学科試験・実地試験)

- 別冊:「重要問題集」

- レポート回数:必修課題4回、任意提出課題2

がついてる安価な「2級土木施工」試験に合格することを徹底的に追及した受験対策講座です。

2級土木施工管理を独学で攻略は・・・

こちらのリンクから独学で頑張りたい人は問題を自分で解いて学習できるようにしていますので是非活用してみてください

今回は2級土木施工管理技士の過去問5年分を勉強しやすいようにまとめてみました。こちらの記載している内容は過去問を中心に学科試験(1次検定)・実施試験(2次検定)を中心に過去5年分をこちらにまとめてみました。勉強しやすいよう[…]

この記事では、2級土木施工管理技士の過去問について、最新の2021年から2008年までの学科過去問/実地過去問をすべて無料でダウンロードをすることができます。と、思っている方でもよいので、是非試験の雰囲気や出題傾向等々感じ取っても[…]

令和3年2級土木施工管理技士の過去問(2次検定)対策

2次検定の対策としては経験記述ですね。経験がないと文章作成等でもつまづいてしまいますので、例えばですが、私なりの経験記述の記載方法をまとめてみました。

さて、次は実地試験の問題と解答を説明していきたいと思います。実地試験対策を次のページでチェックしてみてください。

1級・2級:品質管理/土木施工施工管理技士実地試験・経験記述の対策

令和3年2級土木施工管理技士の過去問ダウンロード

過去問題をダウンロードして、制限時間を設けて実際の試験環境と同じようにして解答していくと試験対策としてはいいですね。

ダウンロードして過去問題対策を行ってくださいね。

令和3年2級土木施工管理技士の過去問解説・解答

実地試験の問題 1~問題 5 までは必須問題です。

そのあとも選択問題もありますが、基本的な内容が多いので外さないようにするこが一番ですね。

では解答をアップしていきますね

- 解答②

(イ)沈下 (ロ) 湿潤 (ハ)5 (ニ)漏水 (ホ)レイタンス

躯体工事(コンクリート工事)では必須の内容でよーく考えると答えは見えてきますね。

躯体工事がどんなものか知りたい人はこちら地下鉄やトンネルの構築ってどうやるの?土木施工管理技士になるなら知っておきたい知識

- 解答③

- 作業着手前 ・移動式クレーンを用いて作業を行う際の、作業の方法、指揮系統等を決定し、関係労働者に周知させる。(施工計画の盛り込みや作業手順・朝礼での周知)

・移動式クレーンのアウトリガーを用いるときは、アウトリガーの下に鉄板を敷き、クレーンが転倒する恐れのない位置に設置する。

・ワイヤーロープ等は作業開始前に異常の有無を点検する。

・移動式クレーンの始業前点検(各種警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラ等の機能点検)をその日の作業前に行う

移動式クレーンの安全処置は現場で普段指示していることを書けばおのずと答えになってきます。

クレーンを使わない業種もあるかも知れませんので、こちら移動式クレーンを操作するにはどんな資格が必要?特別教育と操作に必要な技能講習について解説!でも安全衛生に記載しています

- 解答④

(イ) 均等 (ロ) 端部 (ハ) 含水比 (ニ) タイヤローラ (ホ)粘性

ローラーの特性と機械土工工事での品質管理は施工管理の重要な部分なので抑えておくといいですね。

ロードローラーって何をする機械?資格は必要?ローラーの種類と特別教育の必要性について解説!

- 解答⑤

- 打込み時 ・コンクリートは、打上がり面がほぼ水平になるように打ち込むことを原則とし、コンクリート打込みの 1 層の高さは 40~50 ㎝以下を標準とする。

・コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合、上層と下層が一体となるように施工しなければならない。その場合の許容打重ね時間間隔は外気温が 25℃以下では 2.5 時間以内を標準と定められている(25℃を超える場合は 2.0 時間以内)。

コンクリート工事は打設管理には様々なチェックポイントがあるのでよく覚えておくといいですね。

普段現場で言われてことも多いので、打設管理には、このような知識も必要ですね。生コンポンプ車・コンクリート圧送に必要な資格は?特別教育や受講方法について解説!

- 解答⑥

(イ) 薄層 (ロ) 自然 (ハ) 支持力 (ニ) 強度特性 (ホ)乾燥密度

盛土・切土では必要な知識ですね。私は躯体工事よりの経験ばかりなので苦手な分野でもあります。

- 解答⑦

(イ)同一 (ロ)かぶり(ハ)側圧 (ニ)上げ越し (ホ)底面

躯体工事は鉄筋・型枠などいろいろ知っておくことがありますね。

型枠支保工・足場の知識も必要ですね。合わせチェックしてみてくださいね。型枠支保工の組立て等作業主任者とは?技能講習を取得する受講方法とその資格について

- 解答⑧

架空線損傷事故の防止

・架空線・電柱との離隔距離を確保する。

・工事用機械が架空線に接触しないよう作業範囲に囲いを設ける。

・架空線・電柱に絶縁用防護具を装着する。

このような架空線の事故は実際に多いです。

人の命にかかわる問題にもなるので監督・施工管理としては必須知識ですので必ず埋設物も含めて覚えていきましょう。高圧線接触で2人死亡した横浜ゴルフ場事故の特高圧の怖さと危険性

- 解答⑨

種別工程表の特徴

(1)ネットワーク式工程表・ネットワーク式工程表は、各作業の所要工期と他の作業との順

序関係をネットワークで表した図表で、クリティカルパスや、クリティカルパス以外の経路の余裕時間などが明らかになる。

・コンピュータ処理により精度の高い工程管理が可能であり、工事の遅延などによる工程の見直し作業などの検討に柔軟に対応できる。

(2)横線式工程表 ・横線式工程表には、バーチャートとガントチャートがある。どちらも縦軸に部分作業を記載するが、横軸にはバーチャートは工期を、ガントチャートは各部分作業の進捗率を取り、棒グラフ(横)で表す。

・横線式工程表のうち、バーチャートは作成が簡単で各工事の工期が直視的にわかりやすい。ガントチャートは各作業の進捗状況が一目でわかる。

まとめ

いかがでしょうか?過去問を行うことで対策と傾向をうまく考えて受験勉強してもらえればと思います

2級土木施工管理技士、技士補過去問題をダウンロード10年分を勉強する方法と合格 もうまく活用してもらい過去問に取り組んで合格を目指しましょう!