この記事では、地下鉄やトンネルの構築方法=躯体構築の方法を実際の工事の手順とともに解説していきます。

土木施工管理技士になるなら、実際に地下鉄やトンネルといった構造物が出来上がる過程を知っておかないといけないなあ…

ですが、どのような過程で作られるか教科書だけではわからないところがありますよね。

そこで、地下鉄やトンネルの構築手順を通して、都市土木の開削工法がわかるように躯体構築を13の手順に分けて解説していきます。

前回は、躯体構築の初期施工に関して連壁・一次掘削・土止め支保工をまとめております。内容はこちら

また、躯体構築は地下鉄やトンネルでは開削工法で行われますが、その工事を請負するのは、サブコンの専門工事業者です。

その有名なサブコンも合わせてわかりやすく解説していきます。

このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。

建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

構築9 土留支保工の撤去と耐圧版打設完了

だんだんとできあがってきましたね。

床のコンクリートを打ち終わったら、このコンクリートが連続壁の補強も兼ねているので、土留め支保工を壁を作るのに邪魔なので撤去して行きます。

だから耐圧版って言うんでしょうね。

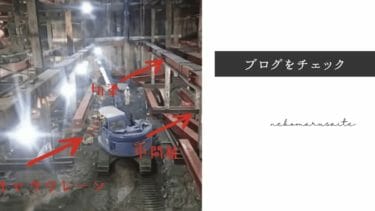

構築10 壁型枠、鉄筋の組み立て型枠支保工組の構築手順

床のコンクリートを打設完了後、型枠支保工と言われる天井(スラブ)を支えるための足場を組んでいきます。

この型枠支保工が足場を兼ねているので、作業性を加工するために鳶や型枠大工にて組み上げていきます。

写真は、わかりやすくするため足場がない状態での写真になっていますが、通常であれば、天井(スラブ)と壁を一緒にコンクリートの打設を行います。

壁とスラブを一緒に打つため、コンクリートの充填が甘くなりジャンカが出ることもあります。

こうしたトンネルに関するサブコン企業は数多くありますが、今回はこちらの企業を紹介していきます。

成豊建設株式会社

特にトンネル構築のサブコン企業として数多くの現場に携わってきたトンネル構築のプロフェッショナル企業です。

インフラ整備の基礎も行っており、トンネル構築で培った知識や経験を駆使しています。

成豊建設の施工実績です。日本全国で施工実績があります。検索してご覧ください。…

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習:受講方法と労働災害とは

この記事では、型枠支保工の組立て等作業主任者の技能講習を受講内容と資格取得の方法を解説しています。

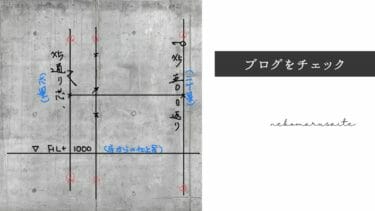

構築11 天井スラブの組み立てと壁/スラブ打ち込み

天井となるスラブの打ち込みを終えれば、ボックスカルバートとして形が見えてきます。

型枠支保工はコンクリートの圧縮基準強度が試験結果によって外す日にちを決めます。

壁スラブ打ち込みは、打設量も多く慎重に行わないとコールドジョイントやジャンカの原因になるため、打ち込みの日は型枠大工、鉄筋屋、土工を初め監督もピリピリしています。

すべての努力がここで結果として出ます。

三城建機株式会社

三城建機株式会社は、打設全般のサブコン企業となります。

大規模な現場でも超高層な現場でも活躍しているコンクリート圧送のプロフェッショナル企業として確かな信頼があります。

コンクリートポンプ圧送工事の三城建機株式会社コーポレートサイトです。1965年創業。高層打設の実績は首都圏随一。…

さぁ躯体のコンクリートの打ち込みのあとは、型枠支保工を撤去などのあと作業になってきますので続けてチェックしてみてください。

構築12 型枠支保工の撤去と脱枠後の躯体の掃除(ケレン)

脱落するときれいなコンクリートが顔出してきます。

コンパネがツヤを出してくれて少し油臭いコンクリート特有の匂いと、固まるときに発生する熱であったかい状態になります。

コンクリートをきれいにサンドペーパーやヤスリで擦り出っ張りやコンパネの目違いなどを処理して行きます。

構築13 中間杭の撤去と構築完了

中間杭をガスで溶断して切断して行きます。

むちゃくちゃ熱い日花が飛び散りますが、我慢して高所作業車等で切断して行きます。

これにて躯体構築はほとんど完了になります。

まとめると簡単そうに見えますが実は、構築には何年もかかります。

準備工事から杭打ち工事、掘削工事に始まり多くの職人が関わります。

また、防水工事や埋め戻しなどさらに工程が関わってきますが、ひとまずここで1回終りにさせて貰います。

トンネルや地下鉄を構築する方法のまとめ

今回は、トンネルや地下鉄の構築方法(躯体構築方法)について解説していきました。

まとめますと、

- 床のコンクリートを打ち終わったら、このコンクリートが連続壁の補強も兼ねているので、土留め支保工を壁を作るのに邪魔なので撤去して行きます

- 床のコンクリートを打設完了後、型枠支保工と言われる天井(スラブ)を支えるための足場を組んでいきます

- 型枠支保工はコンクリートの圧縮基準強度が試験結果によって外す日にちを決めます

- コンクリートをきれいにサンドペーパーやヤスリで擦り出っ張りやコンパネの目違いなどを処理して行きます

- 中間杭をガスで溶断して切断して行きます

と、このような流れでトンネルや地下鉄が出来上がります。

日常の知らない中で昼夜トンネル工事は行われています。

掘削工事に始まり杭打ち工事など地下の知らないところで多くの職人が公共施設物を作るために日々努力されています。

それなのに、現場を知らない人なのかまとめ方が下手なのか分かりませんが土木の教科書とかでは漫画や図だけなので躯体構築のイメージがつかない場合があります。

実際に写真を見るとイメージが少しは湧くと思います。普段、利用している地下鉄やアンダーパスはこのような形で作られています。

最後まで読んでいただいてありがとうございます。