この記事では、建設現場で出て来る産業廃棄物はどうやって処理していくのか分かりやすく解説していきたいと思います。

また、建設業における産業廃棄物収集運搬方法に関する決まり事についても解説していきたいと思います。

皆さんは、建設現場で出てくる産業廃棄物は、どうやって処理をするのか知っていますか?

建設業:ゴミを処理する産業廃棄物処理者とは?

実は、廃棄物処理業は、県知事等の許可を受けた専門業者(廃棄物処理業者)が、許可を受けた範囲(業の許可の範囲)の中でしか廃棄物の処理を行えないという決まりになっているのです。

工事現場のゴミの処理には、専門の業者に委託することがほとんどです。

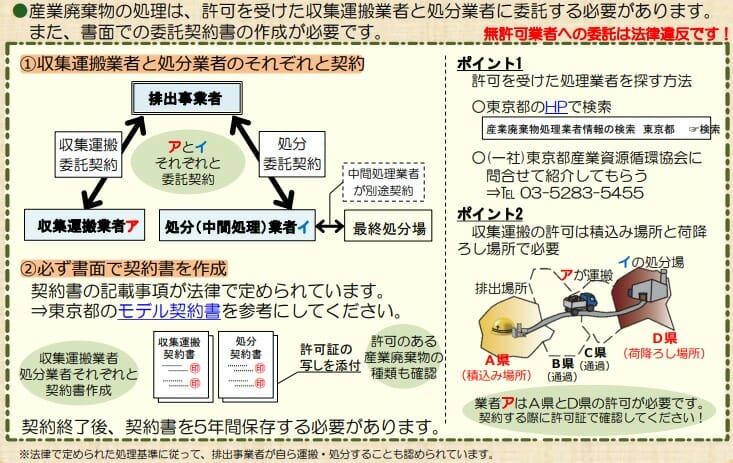

処理の委託には、収集運搬業・処分業の許可業者とそれぞれ「委託契約」を結びます(二者契約)。処理委託できる廃棄物品目は、許可の範囲に限定されます。

家庭ごみの処理の仕方とは全く違うので、今回はその処理方法について基本的な内容を解説していきたいと思います。

先述したように、建設業における産業廃棄物は、県知事等の許可を受けた専門業者(廃棄物処理業者)が、許可を受けた範囲(業の許可の範囲)の中でしか廃棄物の処理を行えないと法律で定められています。

では、この「県知事等の許可を受けた専門業者(廃棄物処理業者)」とは一体どのような認可を受けた範囲内で処理していくのでしょうか?

産業廃棄物処理業者が扱うごみはどんなもの?

家庭ごみと産業廃棄物の違いについて解説していきます。

まず、家庭ごみは一般廃棄物と呼ばれており、処理をする場合は市区町村が処理責任を持ちます。

つまり、市区町村が処理責任を持っているので、ゴミの回収には市が管理しているゴミ収集車が来て、処分場に収集・運搬していきます。

ちなみに、このような回収も許可免許を取得して収集運搬業を営んでいます。

一方、会社や仕事で出てくるごみ(産業によって出たごみ)を産業廃棄物と呼びます。

この産業廃棄物を処理するのが、認可を受けた産業廃棄物処理業者となります。

簡単にいうと家庭のごみは回収はできて、会社や仕事で出るゴミは回収できないごみ(産業廃棄物)を、「県知事等の許可を受けて」産廃業者が処理を行うということです。

ででは、この「県知事等が行う許可」とは一体どのような許可をするのでしょうか?

次にこの許可について解説していきます。

一般・産業廃棄物の収集・運搬処理の許可の違い

産業廃棄物の処理といっても、収集・運搬・処分ごとに、それぞれ一般廃棄物・特別管理一般廃棄物(産業廃棄物)で許可申請の仕方が分かれています。

- 一般廃棄物収集運搬業

- (産業廃棄物以外の廃棄物を収集運搬する業の許可が必要)

- (産業廃棄物以外の廃棄物を収集運搬する業の許可が必要)

- 一般廃棄物処分業

- (産業廃棄物以外の廃棄物を処分する業の許可が必要)

- 特別管理一般廃棄物収集運搬業

- (特別管理一般廃棄物と指定された廃棄物を収集運搬する業の許可が必要)

- 特別管理一般廃棄物処分業

- (特別管理一般廃棄物と指定された廃棄物を処分する業の許可が必要)

このように、産業廃棄物の処理手順によって許可・申請する方法が違います。

ちなみに、建設業で出てくる廃棄物を分類し、処理する方法について解説しているので、是非合わせて読んでみてください。

産業廃棄物処理業の許可とは?

産業廃棄物(事業に伴うゴミ)も同様に、事業者が排出責任を負う為、事業者はゴミを適正に処理するため、委託契約をおこないます。

簡単にいうと、会社は「自分のところのゴミは契約を結んで適切に捨てなさい」ということです。

処理の委託には、収集運搬業・処分業の許可業者とそれぞれ「委託契約」を結びます(二者契約)が、事業者も入る為三者契約となり、事業排出に責任をおこないます。

以下の図を参考すると、このような流れで処理を行っていきます。

産廃:三社契約とは?

廃棄物処理の許可には簡単に運ぶ為の許可(収集運搬業者)と処理する為の許可(処分業者)が存在します。

そのため、事業者が「収集運搬業者」と「処分業者」の三者で互いに契約を結ぶので、産業廃棄物を処理する場合はこのような契約方法で行います。

廃棄物の処理が県境をまたぐときはどうなる?

例えばですが、排出場所が、東京の現場として、中間処理が千葉とします。

そうなった場合は県をまたぐ為、東京都と千葉県の収集運搬免許が必要になるので、契約する時に確認が必要です。

中間処理施設も取り扱い出来るものや、施設に置いておける量(処理量)もあり、単品から総合的施設まで多岐に渡ります。

そのため、排出する産業廃棄物によって、処理施設が変わるので収集運搬免許も他府県の許可を取得しなければならないということです。

産業廃棄物を業者に委託するポイント

産業廃棄物の処理業者は元請側(事業者)が主体となってそれぞれの処理業者に対して委託契約を行います。

この契約を行う際は、以下の取り決めを遵守したうえで契約を行わなければいけません。

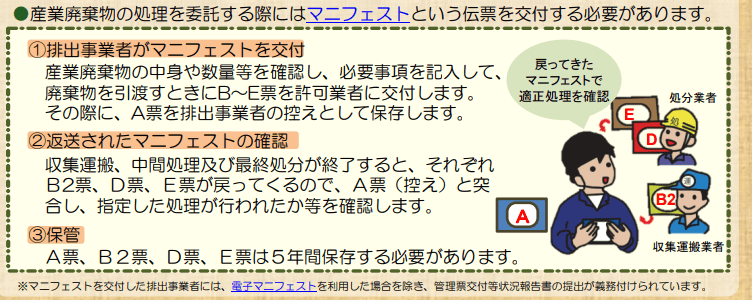

- 産業廃棄物収集運搬業者、処分業者それぞれと個別契約(二者契約)が必ず出来ること

- 処理の一連の工程(発生から最終処分)を確認→適正処理に必要な措置が行われていること

- 書面による委託契約と委託契約に必要な書面の保存(5年)

ここが委託契約を結ぶときの重要なポイントで、適切な処置が出来てない場合には、法令違反になるので確認しておくポイントです。

元請側が注意する収集運搬基準

産業廃棄物を出す場合に注意しておくべき収集・運搬基準です。

- 産業廃棄物の飛散・流出防止

- 悪臭、騒音、振動により生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置

- 収集運搬施設の設置に際し、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置

- 運搬車輌、運搬容器等は産業廃棄物の飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのないもの

- 産業廃棄物の運搬車である旨等の表示、必要な書面を運搬車に備え付けること

これらの基準を守ったうえで、産業廃棄物を業者にお願いするようにしましょう。

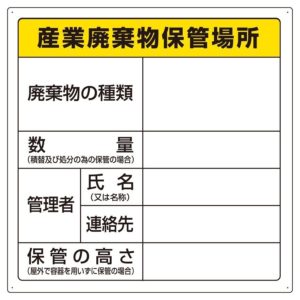

ちなみに、こうした基準を明記する「産業廃棄物保管場所」といった掲示板を提示するよう定められています。

次に、次に産業廃棄物の取り扱いを誤るとどうなるのか?保管などの産廃に関わる内容をまとめていきたいと思います。

産廃の保管基準措置(産業廃棄物保管場所掲示板について)

保管期間、数量、周囲に囲い、保管場所の表示掲示板等の規定があります。

飛散、流出、地下浸透、悪臭防止に必要な措置を施さないとならないので、こうした掲示板を提示するよう定められているのです。

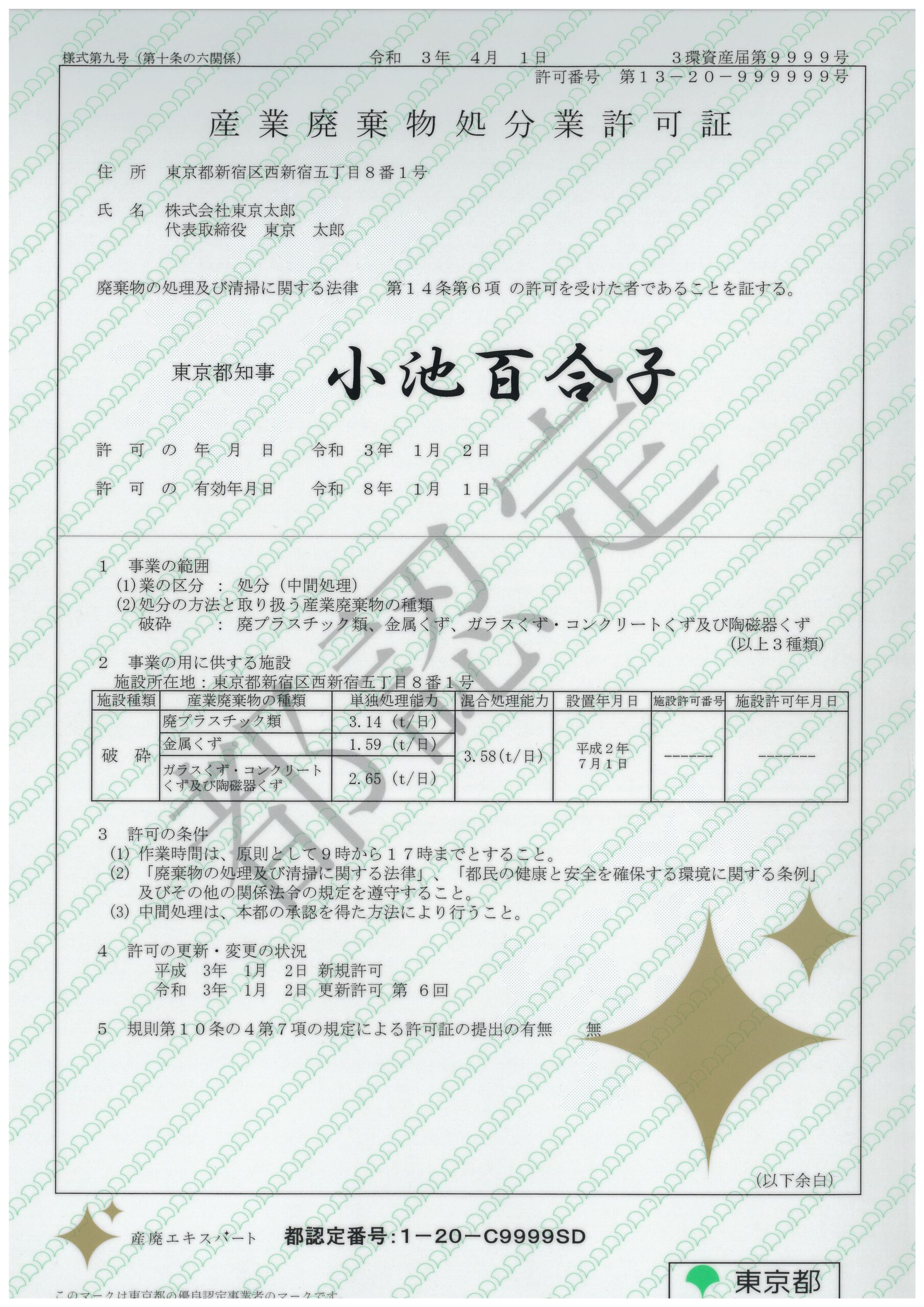

委託契約の判断材料「優良産廃処理業者認定制度」

優良産廃処理業者認定制度とは、通常の許可基準よりも厳しい項目をクリアした業者のみに与えられる制度で、信頼性の高い基準として委託をする際の判断材料となります。

認定制度の取得をするよう環境を整えることで、適正処理を図ることが出来ます。

つまり、

優良産廃処理業者認定制度は、排出事業者、産廃処理業者双方にメリットのある制度です。

そのため、認定制度が遵法性の高い業者かどうかを見極めるポイントとなる判断材料の基本ともなるのです。

建設業:産業廃棄物を不適切に処理すると?

建設廃棄物の不適正処理が行われた場合、排出事業者である元請業者に対し、委託基準や法律上の義務に違反していなくても、注意義務を怠ったと認められる場合に限り、排出事業者に対してもその不適切な処置の除去等の措置を元請が責任を負う事になります。(措置命令)。

どういったときに責任を問われるのかは以下の通りになります。

- 排出事業者(元請)への措置命令(第19条の6)

- 注意義務を怠ったとされるケース

- 適正な費用を負担していないとき

- 不適正処分が行われることを知り、または知ることができたとき

- 支障の除去等の措置をとらせることが適当であるときなど

例えば、お金の支払いを渋って、委託契約して収集運搬業者にお金払わなかったので、運搬業者は不法投棄した

といったケースが発生したとします。

こうした場合は、原因はお金の不払いとなるので元請に法律が課せられます。

こうしたお金の不払いによる罰則としてはこのようになります。

- 措置命令違反⋯5年以下・懲役1000万以下の罰金

- 法人等両罰則規定⋯法人に1000万円以下の罰金

こうした罰則を受けないために、処理する廃棄物を適切に処理することも重要であるといえます。

建設業における産業廃棄物に関しては、以下の記事でまとめているので合わせてチェックしてみてください。

まとめ

今回は、建設業ででた産業廃棄物はどうやって処理されるのか、その処理業者と処理手順について解説していきました。

まとめますと、

- 家庭ごみは、一般廃棄物と呼ばれ、産業廃棄物は特別管理一般廃棄物と呼ばれる

- ごみの処理は家庭ごみ・産業廃棄物とそれぞれ処理が分かれており、更に収集・運搬業者、処分業者に分かれる

- 産業廃棄物処理する業者とは事業者が主体となって収集・運搬業者、処分業者に委託契約をする三者契約で行う

- 産業廃棄物処理業は、県知事等の許可を受けた専門業者(廃棄物処理業者)が、許可を受けた範囲(業の許可の範囲)の中でしか廃棄物の処理を行えないという決まりになっている

ですね。

厳格に決められている産業廃棄物ですが、しばしば不法に投棄されているニュースをよく見かけます。

開発が進むにつれ、露呈してくるごみ問題ですが、産廃する側の現実問題と向き合いつつ、法律と折り合いをつけながら業者と気持ちよく仕事を行えるといいですね。