この記事では、特定化学物質を扱う際の資格と資格講習の内容について解説していきます。

また、間違えやすい「特定化学物質」と「有機溶剤」の違いについてもあわせて解説していきます。

特定化学物質を扱うときは、特化物講習と言われる資格講習を受けなければならないとされています。

しかし、どんなことを習うのか、とかどういったものを取り扱うことができるのかよくわからないですよね。

そこで、特定化学物質の資格を取得するとどういった仕事ができるのか、また特化物と混同しやすい有機溶剤について解説していきたいと思います。

このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

特定化学物質(特化物)とは?技能講習の内容は?

特化物(通称:特化物)とは、簡単にいうと

労働安全衛生法によって規定された、労働者が体内に取り込むと健康障害を起こす可能性が高い化学物質。この物質を取り扱う事業者は特定化学物質障害予防規則により、さまざまな規制が定められている。このうち、微量な暴露でがんを引き起こす物質は特別管理物質として、より厳しい管理が求められる。

引用:デジタル大辞泉

とされています。

そして、特定化学物質に定められている物質は3つに分類されております。それぞれ

- 第1類物質

- 第2類物質

- 第3類物質

と分類されています。

第1類物質

第1分類に指定されている物質は、

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特

ウィキペディアより

に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの

と、されています。

つまり、慢性的な健康被害(がんなど)を及ぼすものに対しては、製造許可がなければ製造できませんと定められているということです。

この第1類物質に定められている物質は、ジクロルベンジン・ジアニシンジン・ベリリウムなどといった化合物・塩を含むものです。

第2類物質

第2類物質に定められている物質は、

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの

ウィキペディアより

とされています。

つまり、第1類に比べて毒性は低いですが、慢性的な健康被害を及ぼす物質と定められているということです。

この第2類物質に定められているものは、シアン化水素・ホルムアルデヒド・硫化水素などの物質が分類されています。

第3類物質

第3類物質に定められている物質は、

大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質

ウィキペディアより

とされています。

第1・第2分類物質に該当しませんが、急性中毒を引き起こす危険性のあるものが分類されています。

この第3類に指定されている物質は、アンモニア・一酸化炭素・塩化水素などの物質になります。

他にも、様々な物質が定められているので、詳しくはこちらを参考にしてみてください。

特定化学物質(特化物)を扱う時:重要使う表示ラベル

実際の現場ではラベル表記でわかるように、納品されたセメントなど材料にはマークがあります

例えば、塗料とかの容器をよーく見てください

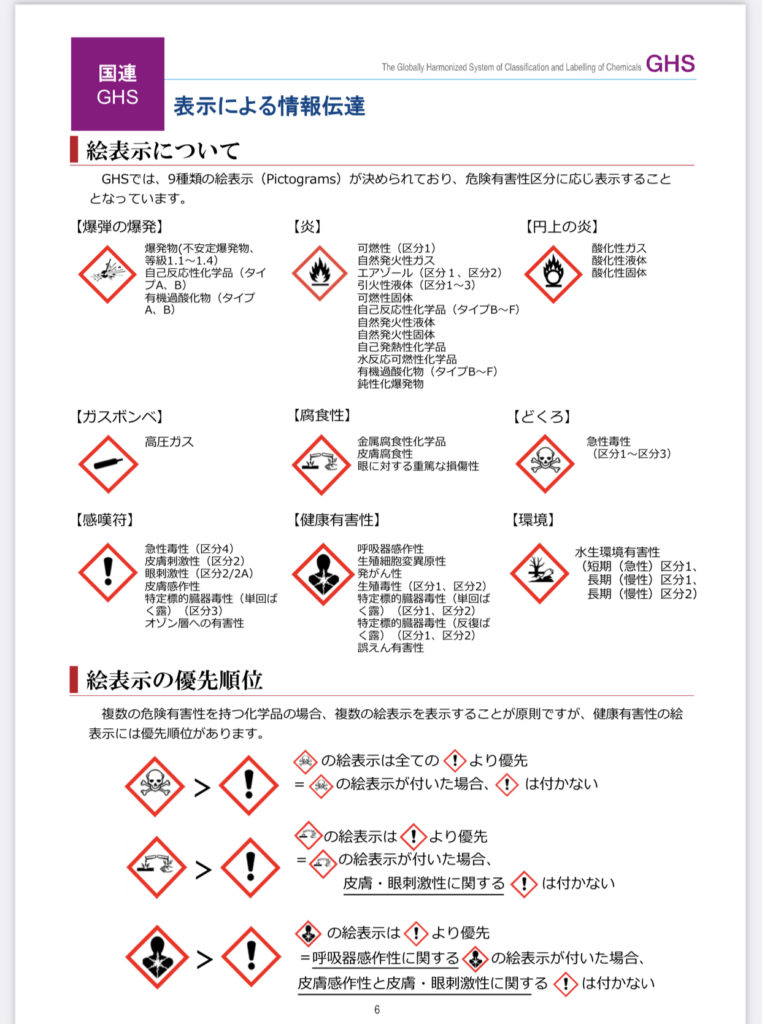

特化物を取り扱う場合には、ラベルマークを使って特化物の危険性を視認してもらうよう定められています。

このマークは、「GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)マーク」という、国連GHSが定めたマークをつけるようにしましょうと国際的にも定められています。

では次のページでGHSについて特化物の用語について説明していきますので、そのあとに有機溶剤との違いも説明していきたいと思います

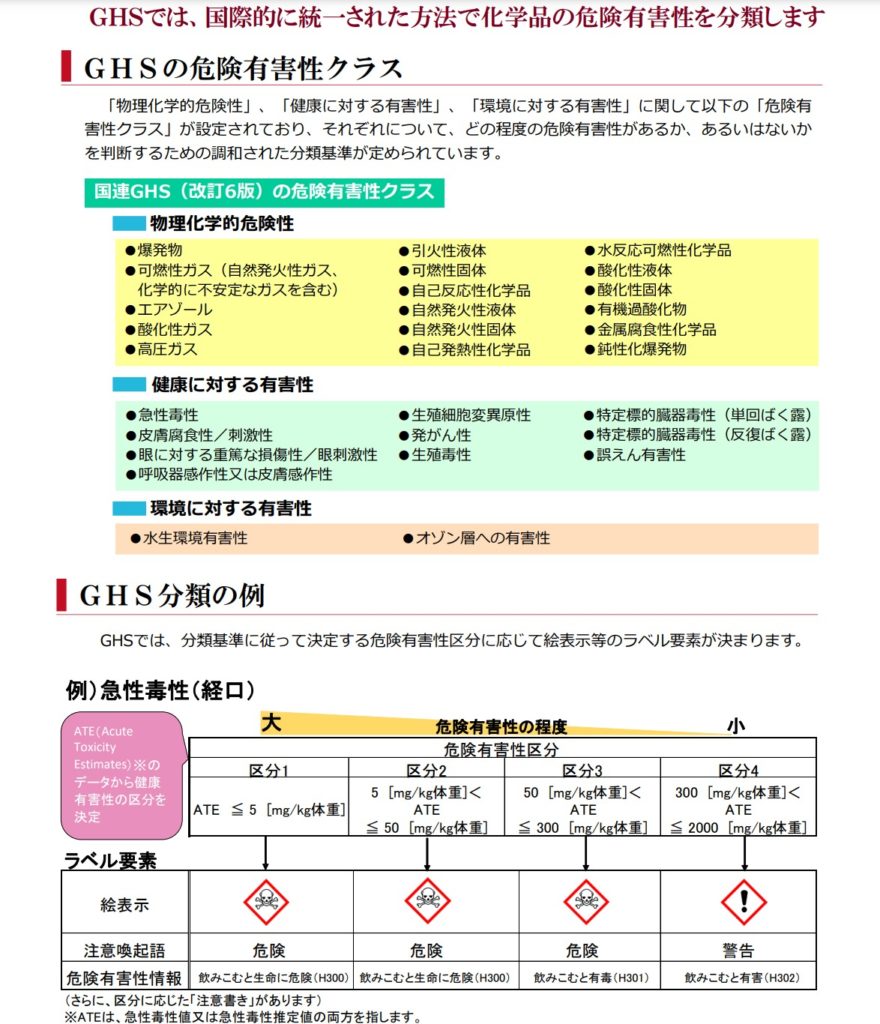

GHSの目的特定化学物質の用語

GHSの目的は、

GHSは、化学品の危険有害性に関する情報を、それを取り扱う全ての人々に正確に伝えることによって、人の安全・健康及び環境の保護を行うことを目的としています。

ーGHS対応-化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度

GHS導入のメリット

- 人の健康や環境の保護を強化

- 化学品の試験・評価の重複を回避

- 事業者の負担軽減と国際競争力の強化に貢献

- 自社の安全性のイメージ向上に寄与

といったことがメリットとして挙げられます。

このように有害性を視認できるようになると、化学品を使用する人が適切の行動することが可能になり、健康や環境保護などといった働きをしてくれます。

GHS表示方法 特定化学物質の用語

特定化学物質を表示するマークは9種類に分かれています。(参考:見出し画像)

- 爆弾の爆発(爆発物・自己反応性化学品・有機酸化物)

- 炎(可燃性・自然発火ガス・引火性液体等12種類の物質)

- 円上の炎(酸化性ガス・酸化性液体・酸化性固体)

- ガスボンベ(高圧ガス)

- 腐食性(金属腐食性化学品・皮膚腐食性・目に対する重篤な損傷性)

- どくろ(急性毒性)

- 感嘆符(皮膚刺激性・目刺激性・皮膚感作性等といった6種類の物質)

- 健康有毒性(呼吸器感作性・発がん性・生殖毒性等といった7種類の物質)

- 環境(水性環境有毒性)

に分けられ、表示されています。

また、表示する際は、

- 化学品の名称

- 注意喚起語(危険と警告の2種で説明)

- 絵表示

- 危険有害性情報

を書くように定められています。

GHSによる化学品の分類

673物質とそれに付随する化合物がこのように定められています。

どの物質がラベル表示に義務に当たるのかは、上記の資料を参考にしてみてください。

安全衛生法に定められている。 ラベル表示規定

【義務となっているもの】(※令和2年1月1日現在)

・ラベル表示義務とSDS交付義務の対象物質(673物質及びそれを含有する混合物、P.40~46を参照)

(1) 労働安全衛生法施行令別表第3第1号で定める製造許可物質(7物質)

(2) 労働安全衛生法施行令別表第9で定める表示・通知義務対象物質(666物質)

(3) 上記物質を含有する混合物(表示・通知義務対象物質ごとに裾切値*1が定められています)

*1 当該物質の含有量がその値未満の場合、ラベル表示・SDS交付の義務の対象とならない

【努力義務となっているもの】

労働安全衛生規則第24条の14及び第24条の15に基づき、表示義務又は文書交付義務の対象物質以外の危険

有害性*2を有するすべての化学物質及びそれを含有する混合物についても、ラベル表示及びSDS交付が努力義

務とされています。

*2 JIS Z 7252において、危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有害性を有するもの【主として一般消費者の生活の用に供するための製品*3は除きます】

-GHS対応-化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度

*3 これには以下のものが含まれます。

① 医薬品医療機器等法に定められている医薬品、医薬部外品、化粧品

② 農薬取締法に定められている農薬

③ 労働者による取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品

④ 対象物が密封された状態で取り扱われる製品

⑤ 一般消費者のもとに提供される段階の食品。ただし、労働者が表示対象物にばく露するおそれのある作業

が予定されるものについては適用除外となりません。

と、細かく規定されていますが、こうした細かな規定で定められている物質を取り扱うことができる資格について後程解説していきます。

また、厚生労働省のサイトから適宜、特定化学物質に対する通達が出ているので特化物を取り扱う方はこまめにチェックしておくと良いでしょう。

では特化物と有機溶剤の違いとは?その中で、取得すべき技能講習の内容をこの次に記載していきたいと思います。

- 1

- 2