この記事では、マニアックな資格「玉掛け作業」の技能講習について解説していきたいと思います。

また、一見簡単そうに見える玉掛け作業で労災事故が多い原因を踏まえながら、どのように安全対策を行っていくかも合わせて解説していきたいと思います。

玉掛け作業ってどんなときに使うのかな?と、そもそも玉掛け作業ってどんなときに使うのかよく分からないかたもいるのではないかと思います。

実は、玉掛け作業は建設業だけでなく、製造業や運送業などでも知っておくべき作業内容になります。

また、この玉掛け作業は一見すると簡単そうに見える作業ですが、意外と労災事故の多い作業なのです。

そのため、玉替け作業に関わる技能講習は受講しておかなければならないと定められています。

そこで、今回は玉掛技能講習で資格取得する方法と特別教育で更にスキルを伸ばす知識を解説していきます。

このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。

建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

玉掛け作業とは?

玉掛けは、荷物にワイヤーや帯を巻いてクレーンのフックに引っかける作業です

なんだか簡単に感じる作業ですよね。

ですが、正しい玉掛け作業を行わなければ、労災事故を招く危険な作業です。

この、事故が起きやすい原因や資格を取得する内容については後ほど解説していきます。

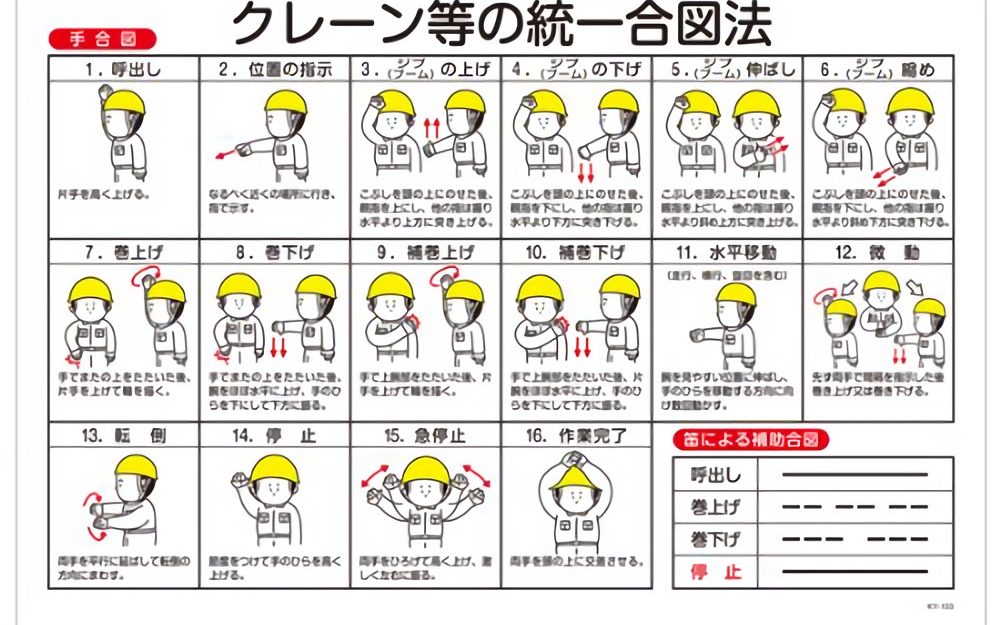

クレーン・玉掛の合図の仕方とコースラー

クレーン作業を行う場合、オペレーターと呼ばれる運転者と下で誘導する誘導員の二人三脚で作業に当たります。

クレーン運転席からでは、死角が多く、また積荷との距離が分かりづらいことからこのような配置で作業を行います。

クレーンに玉掛け者はオペレーターに荷物を動かして欲しい場所や降ろしてもらいたい場所に、手で合図します。

この合図の仕方は、玉掛け作業をする人であれば必ず知っておくべき内容なので、合わせて覚えておくようにしましょう。

玉掛「ゴーヘイ」「スラー」の意味

他にも、クレーンのオペさんと連携するのに無線や声で合図することあります。

クレーンでの合図は鳶さんとかカッコよくやります。

例えばメジャーな職人あるあるですが・・・

- 「ゴーヘイ」:荷物吊り上げの際にオペに巻き上げ

- 「スラー」:荷物を下げるときにオペさんに巻き下げ

とかが普通ですが、鳶さんとかになるともっといい感じなります。

コースラー とかの合図もあります

- 「チョイ上げ、チョイ下げ」:クレーンのフックのを少しあげてとかいうこと

- 「親スラ子ゴーヘイ」:ブームを下げて、フックを巻き上げ

- 「チョイ親ゴー子ゴー」:少しブームあげて、フックを巻き上げ

- 「高速ゴーヘイ」:フックを勢いよく巻き上げて

とか暗号ではありませんがこのような指示が飛びます。

これが下手ならオペさんから無線から怒号飛びます。

吊り荷に使うための吊り具はどんなもの?

吊り具には、荷物に合わせたワイヤーロープやスリングベルトを使います。

鉄骨を吊り上げる場合、ワイヤーロープを使用すると鉄の角で切れてしまったり、クセ(キンク)になってしまうことがあるため、吊り上げるものによって吊り具も臨機応変に変える必要があります。

下手な玉掛けは荷物の落下をさせる原因になります。

例えば、ピアノを吊り出すなら毛布とスリンベルトで吊り出したりするようにします。

ワイヤーロープでは、ピアノを破損してしまう可能性があるので吊り具では避けるようにしているのです。

ワイヤーのなかでも種類があり、ワイヤーの太さを「〇分(〇ぶ)」という単位で表して種類を分けています。

3分ワイヤーや4分ワイヤーは一般的な建設資材吊り込みに使います。

何t材料の重さがあるかによっては、使い分ける目方(重さを目で見て判断)して使い分けます。

鉄筋の目方?重量割り出しで吊り上げ荷重検討

この「使い分ける見方」は、吊るものによって割り出しますが、ここでは建設業でよく使われる「鉄筋」を用いて「つり上げ荷重」をどのように算出するか、下の表を用いて解説していきます。

| 呼び名 | 公称直径 ( d)mm | 公称周長 ( I)cm | 公称断面積 ( S)cm 2 | 重量(単位質量)kg/m |

| D4 | 4.23 | 1.3 | 0.1405 | 0.110 |

| D5 | 5.29 | 1.7 | 0.2198 | 0.173 |

| D6 | 6.35 | 2.0 | 0.3167 | 0.249 |

| D8 | 7.94 | 2.5 | 0.4951 | 0.389 |

| D10 | 9.53 | 3.0 | 0.7133 | 0.560 |

| D13 | 12.7 | 4.0 | 1.267 | 0.995 |

| D16 | 15.9 | 5.0 | 1.986 | 1.56 |

| D19 | 19.1 | 6.0 | 2.865 | 2.25 |

| D22 | 22.2 | 7.0 | 3.871 | 3.04 |

| D25 | 25.4 | 8.0 | 5.067 | 3.98 |

| D29 | 28.6 | 9.0 | 6.424 | 5.04 |

| D32 | 31.8 | 10.0 | 7.942 | 6.23 |

| D35 | 34.9 | 11.0 | 9.566 | 7.51 |

| D38 | 38.1 | 12.0 | 11.40 | 8.95 |

| D41 | 41.3 | 13.0 | 13.40 | 10.5 |

| D51 | 50.8 | 16.0 | 20.27 | 15.9 |

例えば鉄筋の表を参考にすると、

D13の異形鉄筋は単位質量が、0.995kg/mです。

長さが5.5mのところを見てみると、長さの質量は4.98kg/mと書かれています。

つまり、100本の束の場合、498kg=約500キロになります。

500キロという質量が分かったので、この重さを踏まえてワイヤーロープを選定していきます。

このように、質量を算出し、吊り荷の形状の合わせて吊り具を選定していくのです。

この記事では、敷き鉄板や覆工板などの鋼材の質量をもとに、クレーンでの作業計画や玉掛け作業を安全に行うための方法をまとめています。鋼材の質量を含めてクレーンの作業計画を作るにはどうやって考えればいいのかな?と考えるのは、より安全に玉[…]

材料ごとにワイヤーロープを算出できるツール

本当に目方だけでは失敗するので、綿密に質量を割り出す必要があります。

ですが、いちいち表をみて計算していくのはとても効率が悪くなると感じるのではないかと思います。

そこで、コンドーテックさんのホームページにあるような計算ツールを用いると効率よく作業ができるのでおすすめです。

是非、玉掛け作業で吊り具を選定する場合に活用してみてください。

他にも、鉄骨だけでなく建設業で使われる鋼板の比重から算出する方法を下の記事で解説しているので合わせて読んでみてください。

この記事では、日本に点在している石材を特色ごとに解説していきます。また、石材の比重も合わせて解説していきます。皆さんは、「堆積岩」や「火成岩」なんて言葉を聞いたことがありますか?ここでは石材を玉掛するときの石の比重について[…]

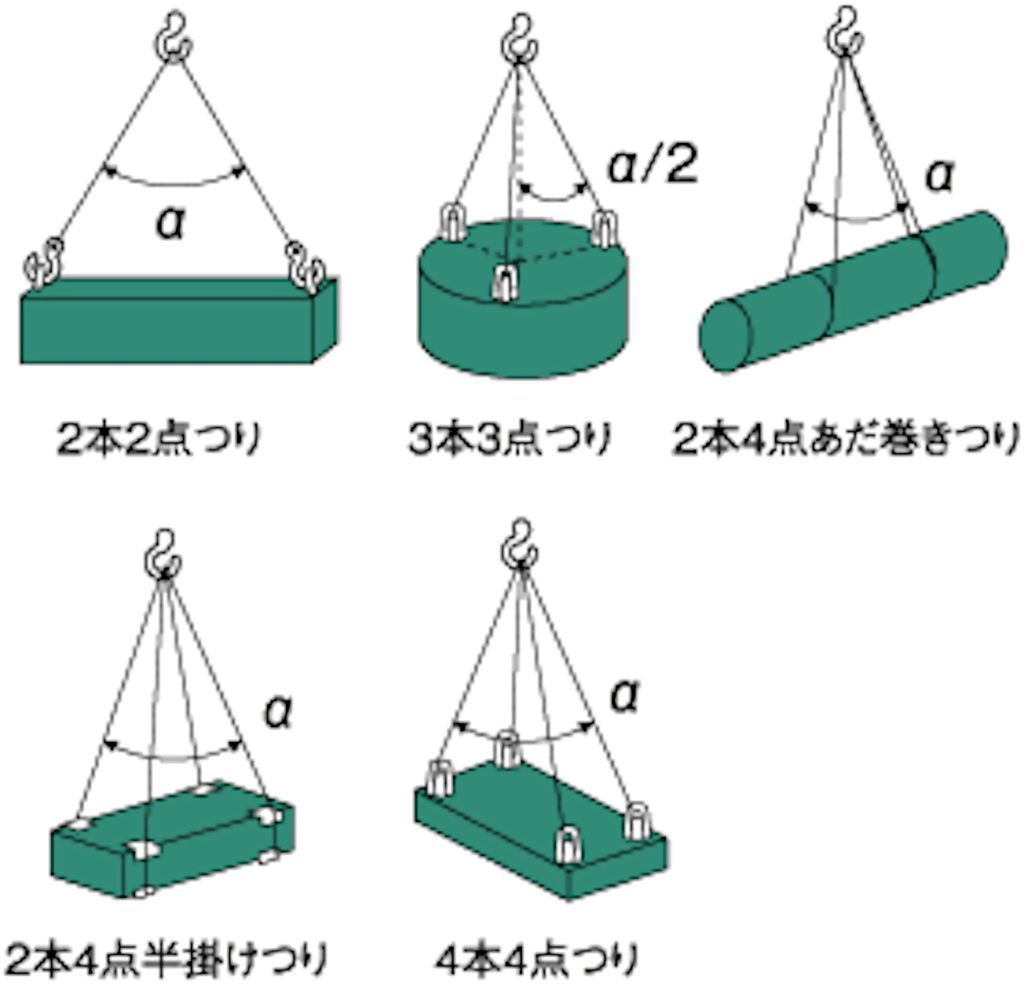

吊り具の掛け方

講習は、あくまでワイヤーの知識や吊り方の知識がメインで編み方は教えてくれませんので、現場で吊り具の角度を経験していく必要があります。

ちなみに、筆者はワイヤーの編み方は鳶に教えてもらいました。

一般的に吊り具の角度は60°程度に収めるというのが推奨されています。

吊り具の本数は、吊り荷の形状によって違うので状況に合わせて対応していくようにしましょう。

ワイヤーロープの張力(吊り荷を引っ張ることができる力)から算出して選定する方法については以下の記事にまとめていますので、合わせて参考にしてみてください。

この記事では、鉄筋の比重から質量を求める方法と重さからわかる玉掛ワイヤーの選び方、さらにクレーンの定格荷重について解説していきます。今度鉄筋工事の現場でクレーン操作をするから、しっかり作業の仕方を勉強しとこうと、考えているけど一体[…]

玉掛け作業での労働災害事例

玉掛け作業は、度々労働災害が起こることもある危険な作業です。

吊り荷は大なり小なり様々なものがありますが、特に大きものを吊り上げるときはより正確な玉掛作業を行うよう心掛けなければなりません。

材料は番線で結束したりしてバラけないようにする対応も必要ですね

無資格での玉掛作業で書類送検

徳島労働基準監督署は、無資格者に対して吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛け作業を行わせたとして、阿波バラス㈱(徳島県吉野川市)と同社工場長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で徳島地検に書類送検した。令和2年3月、同社労働者が負傷する労働災害が発生している。

労災は、同社工場で発生した。工場長を含む3人で、ワイヤロープで玉掛けした鉄板の束を移動式クレーンでトラックから地面に降ろす作業をしていた際、鉄板の束が傾いてワイヤロープが切れ、労働者に落下している。

【令和2年7月9日送検】

労働新聞社引用

滋賀・大津労働基準監督署は、無資格にもかかわらず玉掛け作業を行った梅立工務店(=うめりゅうこうむてん、滋賀県野洲市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で大津地検に書類送検した。平成28年4月、同社労働者が頭部を強打し、脳挫傷などを負う労働災害が発生している。

同代表取締役は、野洲市内の新築工事現場で棟上げを行う際、無資格にもかかわらず玉掛け作業を行った。玉掛けに使用した繊維ベルトが切れ、持ち上げていた梁が落下し、仮設足場に直撃。足場が崩落し、足場で作業していた同社労働者が墜落して負傷した。「資格が必要な作業だと知っていたが、資格を取得していなかった」と供述している。

【平成28年7月25日送検】

労働新聞社引用

2つのケースでは、玉掛けの資格を保有していない(無資格)の作業者が作業に当たったことで書類送検された事例です。

どの資格を取得する際にもいえることですが、資格を取得する際は安全教育も同時に行われます。

そのため、資格を保有している人=その作業についての安全対策を十分に知っている人、ということがいえます。

つまり、資格を保有している人が作業に当たるのは、作業中の安全を保障するためのものでもあるので必ず有資格者が作業に当たるようにしましょう。

ではそんな玉掛ですが、実際に取得するにはどのような講習を受講しないといけないのか?その取得方法を次のページにまとめていきたいと思います。是非チェックしてみてください

- 1

- 2