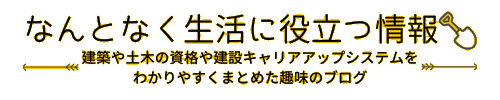

この記事では、感電の怖さと高圧電線に近接して作業する場合の注意点などをまとめていきます。

また、高圧電線に近接して作業するための対策も合わせて解説していきます。

6月9日に「高圧電線に高所作業車が接触して負傷事故」が起きたニュースが話題になりましたね。

ニュースで取り上げられても実際体験していない人にとっては感電するのってどのくらい危険なのだろう?

感電しないように作業するにはどうしたらいいのだろう?

などなど様々な疑問があるかと思います。

実際に感電を体験した人は分かるかもしれませんが、電気が体に流れてしびれるイメージが強いと思います。

このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。

建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました

今回は感電怖さと、今回の事故を踏まえて安全に作業するための対策について解説していきたいと思います。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

JR高圧線に高所作業車が接触した原因は?

まず、原因を解説する前にニュースの概要を確認していきましょう。

9日午前9時すぎ、横浜市のゴルフ場「戸塚カントリー倶楽部」で「高所作業車が高圧線に接触し、負傷者がいる」との通報があった。神奈川県警や同市消防局によると、男性作業員2人が死亡した。感電死とみられる。

当時、作業員らはゴルフ場敷地内で樹木の伐採中だった。接触したのはJRの高圧線で、一部が切断されたという。

同日正午ごろ、JR横浜線で送電設備に不具合が発生し、東神奈川―八王子間で運転を見合わせた。JR東日本はゴルフ場で起きた事故と関連があるとみている。

引用共同通信社

2021/06/09 13:57

ニュースにあるように高所作業車が鉄道の高圧線に接触したことで、乗っていた従業員2人が感電死しました。

感電死してしまう事故と考えるととても大きな事故であったことが窺えます。

果たして、感電するとどのくらいのリスクがあるのでしょうか。

そもそも、こうした高圧線付近で作業をする電気工事などはどのような対策を取らなければならないのでしょうか。

この事故での元請け責任は?

横浜市のゴルフ場「戸塚カントリー倶楽部」(同市戸塚、旭区)で6月、高所作業車のゴンドラに乗ってコース内の樹木を伐採していた男性作業員2人が高圧線に接触して感電死した事故で、横浜西労働基準監督署は9日、労働安全衛生法違反の疑いで、工事の元請け会社である大林組(東京都港区)と同社の60代の現場代理人の男性、下請けの朝日造園(同渋谷区)と同社の60代の男性取締役を書類送検した。

とこのような、死亡事故からの送検となってしまっています。

感電の基本的な基礎知識と危険性

まず、感電をするとどういったことが起こるのか基本的な部分に触れていきます。

その後、今回の事故を題材にどのくらいの危険性があるのか解説していきます。

感電の基本的な基礎知識

では、感電の基本的な部分について触れていきます。

通常の感電のイメージは電気の電流が体を通って流れ感電する為、ビリって!痺れたりします。

学生の頃に、電流(A)、電圧(V)、抵抗(Ω)などを勉強したと思いますが覚えてますか?

感電は、電流の大きさによって体で感電を体感する感じ方が違います。

同じように最近発生した現場で発生させた電車遅延工事はこのような災害もありました。

感電リスクのmA数と危険リスク

- 1 mA:感電したら少しチクチクする

- 最小感知電流(1mA程度)

- 5 mA:感電したら、、痛った!って声だして相当に苦痛な痛みがある。

- 10~20 mA:筋肉が硬直して体が動かない。よくあるブルブルって感じです。

- 不随電流(運動の自由を失う最小電流、15mA程度)

- 50 mA:相当に危険、死ぬ危険リスクが高い。マンガで言うバリバリって感じ

- 心室細動電流(心臓に多量の電流が流れ痙攣を招く最小電流)などに分かれます。

電気は、手から足に電気がスーッと通っていくなら、まだ痛みがあるだけでいいですが、電気が体を通り抜ける際に、心臓に電気が流れた際に、心臓の心室細動電流以上が流れると、感電死亡になる死亡災害が実際に発生しています。

特に、雨の時期や夏場に汗をかいて身体が濡れていたり、汗で湿っていたりすると、電気が流れやすい状態になっている為リスクが高くなっています。

感電は、電圧が高くなるほど危険です。

感電は人体の内部抵抗と皮膚の接触抵抗

電圧はボルトなので、100Vと言えば家庭の家電製品などがありますよね。

EV車輌とかなら充電に使うのは200Vなどがありますよね。

工場とかでも同じ200Vを使ってます。

電気には対して皮膚の接触抵抗と、人体の内部抵抗と言われる抵抗(接触抵抗Ω)があります。

内部抵抗は一般的に500(Ω)程度ですが、皮膚の接触抵抗は乾燥状態で大きく変化します。

濡れた状態で感電した場合では感電のリスクが変わります。

- 皮膚の接触抵抗は冬場などの乾燥状態

- 2000から5000程度

- 皮膚の接触抵抗は夏での汗ばむ状態

- 800程度

- 皮膚の接触抵抗は雨などで濡れてる状態

- 0から300程度

人体に流れる電流の算定式は

電流(A)=電圧(V)÷抵抗(Ω)です。

家庭で使う電気の電圧ボルトは100Vです。

抵抗は人体の内部抵抗と皮膚の接触抵抗の合計になるとしたら、雨の体が濡れている場合の条件では、単純計算としてはこのようになります。

今回の事故の送電線の電圧は何V(ボルト)?

では、今回の事故の場合だとどのようになるのでしょうか。

ニュースの概要を見てみます。

では、先ほど記載したように家庭で使う電気の電圧ボルトは100Vです。

雨の体が濡れてる場合の条件での単純計算の答えは、、

- 電圧(V)÷[内部抵抗(Ω)+接触抵抗(Ω)]=電流(A)という式になります。

- 100(V)÷[500(Ω)+300(0)(Ω)]=0.125(A)

となり、人体には125(mA)の電流が流れることになります。

えっ!まさかの数字です。

- 1 mA:感電したら少しチクチクする

- 5 mA:感電したら痛った!って声だして相当に苦痛な痛みがある。

- 10~20 mA:筋肉が硬直して体が動かない。

- 50 mA:相当に危険、死ぬ危険リスクが高い。

こわっ!

今回、事故があったのは天気は晴れなので、暑い中で作業してると思われます。

ただ、今回の事故は送電線になるので変電所で電気を100Vに変換する前の電圧が高い状態で流れています。

今回の高所作業車との接触した高圧電線は66,000Vとケタが違います。

66,000(V)÷[500(Ω)+800(0)(Ω)]= 50.1(A) mAではあります。致死量の何倍かわかりますよね。

かなり危ない事故だってご理解してください。

特別高圧の送電線は近づくだけで感電しますので、安全上必要な距離を保つ必要性があります。

電気は近づくだけで感電リスクは高くなると言うことです。

以上のことから、今回の事故の危険性がより分かったのではないかと思います。

しかし、こうした事故はクレーン作業中でも感電事故が多発しています。

高所作業者とは違い、人が乗ることがないクレーンでどのように事故が起こるのでしょうか。

今回接触したのは高所作業車ですが、その資格取得はこちらにまとめています。

感電事故はクレーンでの作業中にも起こる?

よく、建設会社では送電線付近でクレーンなどの重機がブームを伸ばした際に接触はしてないが、離角距離が近づき電気がクレーンに流れてスパークした停電事故はしばしばあります。

今回は、高所作業車による事故でしたが、クレーンも機械は鉄ですので、地上で(下で)作業してる作業員がブームから伝わった電気で感電してる事故も多数あります。

その為、各電力会社からや国からも通達や規則などが度々発信されています。

送電線に接近・接触し感電の恐れがある場合は、労働安全衛生規則・行政指導通達などで安全対策上必要な措置を行うにように、クレーン車等の重機を使用する場合には対策を取らないといけません。

電気の感電で爆発スパークになる原因は?

溶接と同じで、高圧電気にクレーンのブームが接触するとアークが発生して火炎が起きます。

そこに、スパーク(火花)が発生して凄く高い熱が発生します。金属も熱によって数千度になって溶けてしまいます。

すると、アークが発生した際に、火傷を伴います。

これが、爆発スパークになる原因というわけです。

補足:足場倒壊ニュースについて

高圧線の接触事故ではないですが、建設業では先日もこのようなニュースで電車遅延と運行遅延のニュースがありましたよね。

事故のケースは違いますが、安全対策を講じないとこうした事故も起こりかねないということもしっかり注意しなければいけません。

では、送電線での近接工事での施工計画の安全対策は?また電気の知識を得るにはどのような資格があるのかをまとめていきたいと思います

- 1

- 2